工業的な材料の性能や品質を管理するためにも, 新しい材料や製造プロセスを設計するためにも, 物質の構造を正しく評価することは必要不可欠です。

われわれの研究室では, 無機化合物の構造をさまざまな実験や計算機シミュレーションにより調べ, 無機化合物が示す物理的・化学的な性質をより深く本質的に理解するための研究に取り組んでいます。

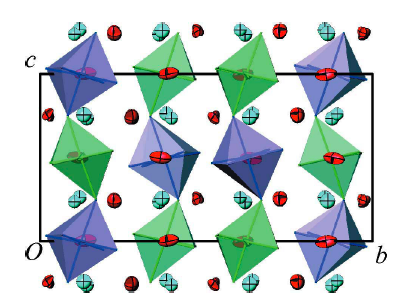

Gd3RuO7 の結晶構造。 薄紫と薄緑の八面体は二種類の RuO6 配位多面体, 赤色と薄青色の楕円体は Gd と Ru イオンの熱振動の大きさを表しています。 図の上下方向に化学結合が一次元的につながった特殊な構造を持ち, 奇妙な電気伝導性を示すことから興味が持たれている物質です。 精密なX線回折実験と注意深い解析によってはじめて正しい構造を明らかにしました。 [Ishizawa et al., Acta Cryst. E, 62, i13-i16 (2006).]

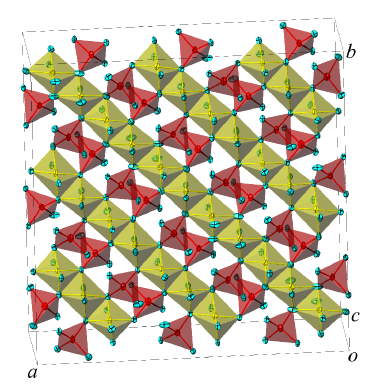

LiMn2O4 の結晶構造(一部)。 Li, Mn, O 原子をそれぞれ赤色, 黄色, 薄青色で表しています。 リチウムイオン二次電池の電極材料として期待されている物質ですが, 詳しい構造にはまだ正確にわかっていないところがありました。 シンクロトロン軌道放射光を使った単結晶回折実験により, 室温付近での安定相の構造を初めて導きました。 [Tateishi et al., Acta Cryst. E, 60, i18-i21 (2004).]